SOLUTION

検査室支援情報

Lab Tour

vol.02 天理よろづ相談所病院 臨床検査部

生化学・免疫検査にLASを導入

―業務の効率化により研究や人材育成に寄与する― ②

天理よろづ相談所病院「憩の家」は、1966年(昭和41年)の開設以来、心身にわたる全人的医療の提供に努めている。“笑顔と親切”をモットーに、病む人が心身ともに憩える場であることを目指し、「からだ」「こころ」「くらし」に目を向けた医療に取り組んでいる。「憩の家」は本院(715床)と白川分院(143床)に分かれ、2024年1月に生化学・免疫検査に検体検査自動化システム(LAS)を導入、より効率的な業務を実現した。

追加依頼へのスムーズな対応

LASで使用する採血管は、大きく「生化学」、「感染症(血清分離剤入り)」、「心筋マーカー(EDTA2K)」、「薬物(血清分離剤なし)」に分けられる。「生化学」は、腫瘍マーカー、外注用検体、蛋白分画についてMPAM+で子検体を作製し、それぞれ必要な血清量を分注している。分注後、生化学検査の親検体は生化学分析装置に搬送されて検査を行う。生化学検査以外の採血管は子検体の分注を行わず、親検体を分析装置まで搬送している。

LAS上の検体は、それぞれ分析装置専用のバッファーモジュール(BF)で検査終了まで待機し、結果が自動承認、または臨床検査技師により承認されたのちLPAMに収納される。LPAMは収納時に検体の写真を撮影し、その画像は臨床検査情報システム(LIS)で閲覧可能である。また、LIS端末から収納された検体を呼び出し、サンプルステーションモジュール(SS)でピックアップすることもできる。

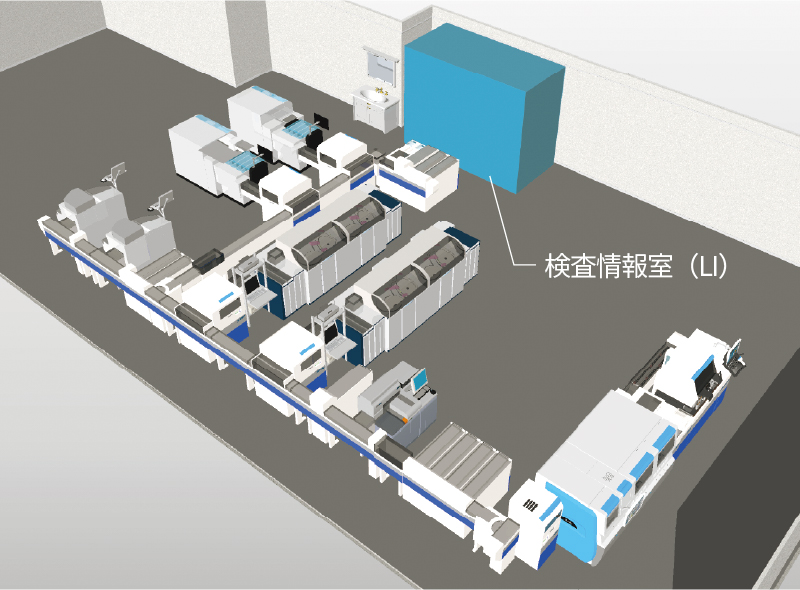

当院では追加依頼検査が1日約20件のため、LISから残血清量が確認でき、検査情報室(LI)近くのSSから検体を取り出せる運用は非常に有用であった。追加検査はLIの臨床検査技師が処理しているため、依頼の電話から返答までがスムーズになった。LIの近くで検体が取り出せることは、検体を探す手間と移動時間を短縮することにもつながった。

1日に保存する血清検体は約900~1,000本。潮﨑技師は「SEで自動閉栓する機能は非常に役に立っている」と強調する。さらにLPAMは検体種別や検査項目、装置別に自動で収納でき、職員が検体を仕分けて保存する必要がなくなった。今回、CLINILOGへの更新により「時間や手間の激減だけではなく、感染対策にもつながったことで満足度は非常に高い」と木下主任は述べた。

図2 天理よろづ相談所病院へ導入されたCLINILOG

COTIで稼働状況を確認

今回、CLINILOGの導入により生化学検査、免疫検査の自動分析装置7台すべてを搬送ラインに接続し、検体の投入、分注から分析、閉栓、回収までを全自動で搬送するシステムが稼働した。2台の集中管理システム(COTI)により分析装置7機種の検量線や試薬残量などが確認できるほか、制御端末(CLINILOG Tc)からはCLINILOGの稼働状況が確認できる。これまで異常が起きるたびに、各分析装置まで確認に行く必要があったが、COTIを導入したことにより、各装置まで行く手間が省け、部員の負担軽減につながった。

学会発表や論文投稿への意欲

臨床検査部では、積極的に日常業務の中で課題を見出して勉強、検討し、その成果をまとめて学会発表や論文にすることを目指している。このようなサイクルを常に意識することを、教育を施す側の志としている。

当院は症例数が多く、判断に苦慮する症例が少なくない。解決するノウハウとして、検査専門医に質問できる体制や、疑問を突き詰めることができる環境が整っている。これは、これまでの諸先輩方が築いてきた実績に基づくもので、その強みを生かすために、企業との共同研究を積極的に受け入れている。さらに、企業が開発したツールの評価や試用を実施し、改良点があれば提案している。

地域、大学との連携

研究会にも積極的に参加している。座学だけではなく、他施設の臨床検査技師と計画を立て自施設で実験し、その結果を共有し合っている。また、部門内でも定期的に勉強会を実施し、学んだことを共有する機会を設けている。

臨地実習にも力を入れており、臨床検査技師を目指す天理大学医療学部臨床検査学科の3年生、約30人を約半年間受け入れている。職員にとっても学生に“教える”ことが良い経験になる。4年生になれば、卒業研究についても共に考え検討している。下村副技師長は、「研究立案から論文作成までを指導しているので、部員、学生ともに良い経験になり力となっている」と述べた。

他職種との連携を拡大

木下主任は、今後について「臨床検査室の勤務だけでなく、他職種とも連携を図りながら、臨床検査技師の強みである“システマチックな考え方”を生かした活動の場を広げたい」との考えを語った。“システマチックな考え方”とは当事者意識を持ちながら、論理的に順序立て一つひとつ解決していく姿勢のことを指す。すでにNSTや糖尿病チームへの参画、医師と共同で免疫関連副作用(irAE)の監視を行っており、このような取り組みを広げていく意向だ。臨床検査部では以前からこの考え方を継続して取り組んでおり、現在は、症例検討会やチーム医療に積極的に参画している。検査データの専門部門として、他職種からの信頼も厚く、臨床においても“質の高い医療の提供”に貢献している。下村副技師長は「継続した取り組みが理解され、チーム医療で各職種が信頼し合える環境を構築できている。過去の諸先輩方の努力の賜物であり、今後も継続していきたい」と振り返る。

今後の取り組みとして嶋田技師長は、「システマチックな考え方に加え、他職種との信頼関係や、コミュニケーション力を一層高めることが重要である。他職種との連携が必要なチーム医療において、臨床検査技師は何ができるのか、存在・特長をアピールすることが大切である。臨床検査技師ができること、活躍できる場面はまだまだたくさんある」と締めた。

2025.05

施設情報(2025年4月1日現在)

公益財団法人 天理よろづ相談所病院

| 病床数 | 858床 |

|---|---|

| 診療科 | 47診療科 |

| 住所 | 〒632-8552 奈良県天理市三島町200番地 |

| 電話番号 | 0743-63-5611 |

| ホームページ | https://www.tenriyorozu.jp/ |

筆者略歴

小林 利康

医療ライター

1988年、薬業時報社(現:株式会社じほう)に入社。約 30 年間、臨床検査領域の取材、企画立案に従事。 メディカル・テスト・ジャーナル(MTJ) への記事掲載などに尽力。2018 年、じほう社退職。その後、2 年間宇宙堂八木書店にて企画立案などを行い、現在はフリーの医療ライターとして活躍中。